Der Kaschmir-Konflikt geht in eine neue Runde

Bereits seit über 70 Jahren streiten sich Indien und Pakistan über die politische Zugehörigkeit des kleinen aber strategisch wichtigen Kaschmir-Tals. Zwischen 1989 und 2006 wütete in dem Himalaja-Staat, der zu zwei Dritteln von Indien kontrolliert wird, ein blutiger Bürgerkrieg, bei dem Schätzungen zufolge fast 100.00 Menschen um kamen. Es ging vordergründig um die politische Selbstbestimmung der Kaschmiris, die selbst über ihre Zukunft entscheiden wollten. Doch auch religiös-extremistische Gruppen und pakistanische Jihadisten mischten mit, um ihren Machtanspruch auf die Region geltend zu machen. Am Ende herrschten Chaos, Gewalt und politischer Stillstand im einstigen Paradies der Mogulkaiser.

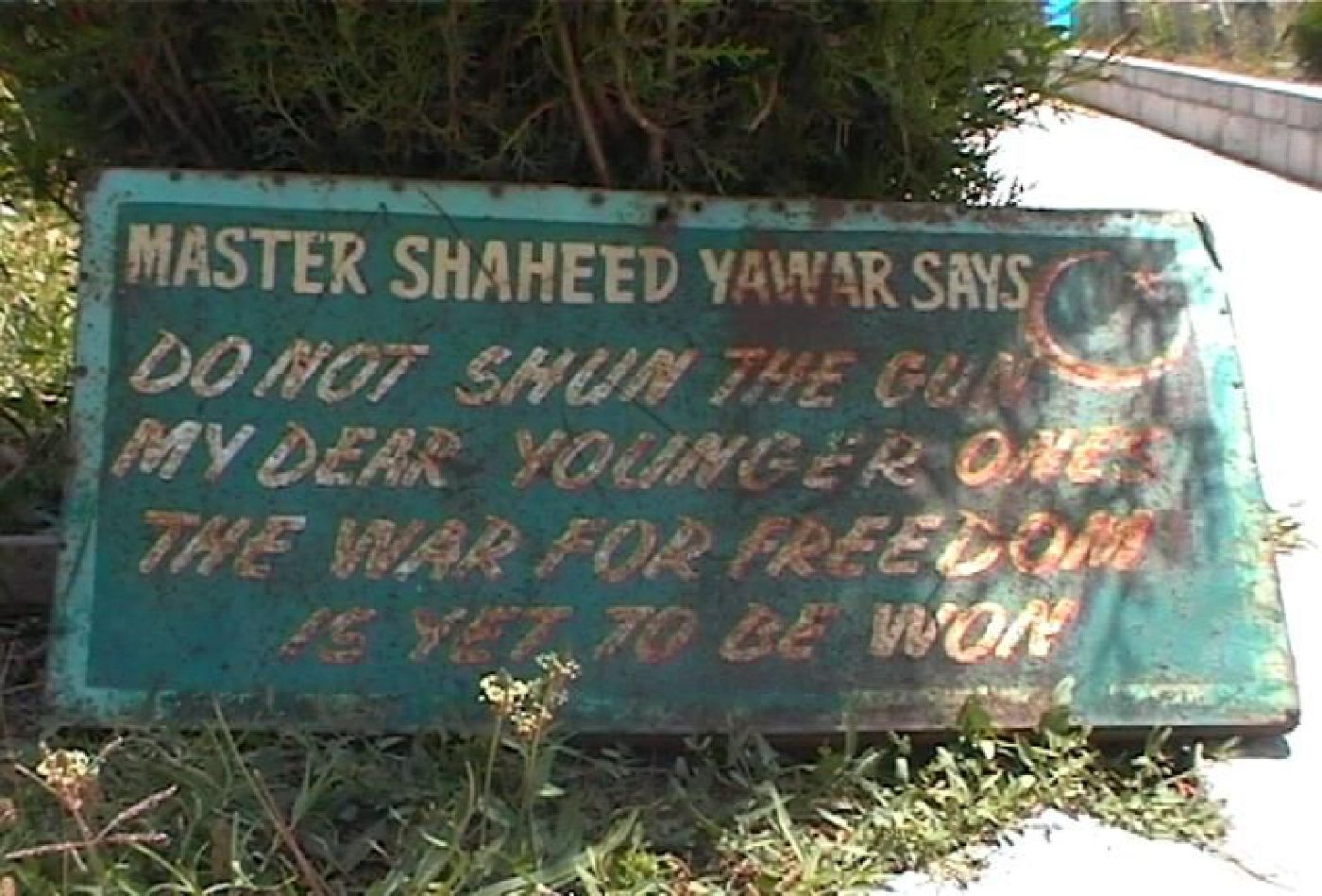

Im Jahr 2006 war dann in Indien und auch in Kaschmir allgemein die Rede davon, dass die „heiße Phase“ des Konfliktes nun wohl überstanden sei. Die Menschen waren kriegsmüde, die außerparlamentarische Opposition der APHC hatte in all den Jahren des Mordens nichts bewirken können, und nun hatte eine neue Generation von Politikern die Bühne betreten. Der ehemalige Ministerpräsident Farooq Abdullah war in Kaschmir Geschichte, und von den neuen Protagonisten erwarteten die Menschen nicht weniger, als dass sie nun die verfahrene Situation politisch lösen würden. Dies geschah freilich nicht. Statt dessen erlagen nicht wenige von ihnen selbst der Versuchung, Politik um des eigenen Machterhalts wegen zu machen. Bereits damals zeigte sich, dass nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung durch laue Versprechen von Frieden, Freiheit und Wohlstand in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr zu erreichen waren. Dies galt beispielsweise für weite Teile von Srinagars Altstadt „Downtown“, wo der Widerstand gegen die wahrgenommene „indische Besatzung“ traditionell hoch ist. Ebenso wie die Bereitschaft, für diese Überzeugung aktiv zu handeln. Es waren und sind hauptsächlich Jugendliche in der Altersgruppe zwischen, die hier – aus ihrer Sicht – die Flamme des Widerstandes am flackern halten. Aber auch in vielen anderen Stadt- und Landesteilen konnte die frohe Botschaft vom nahenden Friedensprozess nicht zünden. Zu viel war geschehen, und die ganze Sache hatte einen entscheidenden Haken: Es wurde noch immer nicht offiziell über Schuld, Strafe und Entschuldigung gesprochen. Das wird es bis heute nicht. Wirtschaftliches Wohlergehen soll die Menschen nach vorne blicken lassen, aber der versprochene Wohlstand ist erstens nicht Alles, und er erreicht zweitens weite Teile der Bevölkerung schlichtweg nicht.

Alte Überzeugungen, neue Strukturen

Am Märtyrerfriedhof treffe ich einen jungen Mann, der sich Yussuf nennt. Ich verabrede mich mit ihm an einem ruhigeren Ort. In seinem bürgerlichen Leben ist der schmächtige Zwanzigjährige mit der Baseballkappe Journalist, und damit nicht unbedingt schlecht gestellt, aber zuallererst sieht er sich als Kaschmiri. Wenn über Facebook oder Twitter der Aufruf zu einer Aktion kommt, muss er nicht zweimal nachdenken. Dann muss er handeln, und die Arbeit muss warten. Die wieder aufgeflammte Gewalt in Kaschmir ist für ihn nur logisch, weil erstens die Grundforderung nach einem Plebiszit noch nicht erfüllt wurde, und weil zweitens die Sicherheitskräfte fortgesetzt gewaltsam gegen, wie er es nennt, legitime Demonstrationen, vorgehen. Seine Rechtfertigung für Gewaltanwendung, die von Demonstranten ausgeht lautet: „Wenn man man Waffen angegriffen wird, hat man jedes Recht, sich mit Steinwürfen zu wehren.“ Es ist also ein ungleicher Kampf, der hier in Kaschmir momentan seine Fortsetzung findet. Im Zentrum der Kritik steht auch die Landesregierung von Kaschmir, der mittlerweile der dritte Spross der Abdullah-Dynastie vorsteht – Omar Abdullah, der den größten Teil seines Lebens in England verbracht hat. Seine Regierung gilt vielen Kaschmiris lediglich als willfährige Marionettenregierung von Neu Delhis Gnaden. Warum aber begnügen sich die Demonstranten mit Steinwürfen, frage ich den zornigen jungen Mann? Warum greifen sie nicht auf Maschinenpistolen und Bombenattentate zurück, um den Sicherheitskräften größere Verluste beizubringen, wie in der Vergangenheit? Schließlich sind die Waffen ja massenhaft vorhanden. Seine Antwort fällt überraschend aus: „Weil“, so teilt er mir mit, „jeder, der heutzutage sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung mit der Waffe in der Hand verteidigt“, das Label eines Terroristen aufgedrückt bekommt – mit allen Konsequenzen. Außerdem habe ja auch die Protestbewegung in Ägypten gezeigt, dass massive friedliche Proteste doch einiges bewegen könnten. Nun, das mit dem friedlichen Protest in Ägypten kann man zwar auch anders sehen, aber, die Frage die sich in diesem Kontext stellt, lautet: Ist der Protest hier so etwas, wie eine kaschmiri Intifada? Ein Aufstand der Jugend gegen einen übermächtigen Gegner, vertreten durch immer noch mehrere hunderttausend indische Militärstreitkräfte im Tal? Betrachtet Yussuf den Aufstand der palästinensischen Jugendlichen gegen Israel als Vorbild für sein eigenes Handeln? Zahlreiche Graffiti in Dowtown Srinagar legen den Gedanken nahe, und die Graffiti sind relativ neu.

A trip to Kashmir is incomplete without staying in a houseboat

Seit Urzeiten begleitet der Hund den Menschen. Über die Jahrtausende als Wach- und Hütegehilfen eingesetzt, übernehmen unsere vierbeinigen Helfer heute weitaus komplexere Aufgaben. Sie geleiten Blinde sicher durch den Alltag, spüren Drogen auf und finden verschüttete Skifahrer, oder aber Landminen, und davon gibt es mehr als genug.

Am Ende der Ausbildung, in der „pre-deployment“ Phase, muss der Suchhund in der Lage sein, ohne Leine ein mutmaßliches Minenfeld systematisch abzusuchen. Wird der Hund fündig, hat er seinen Fund anzuzeigen. Dies kann durch hinsetzen, umblicken zum Hundeführer oder verbellen geschehen“, erklärt Habibullah, der Chefausbilder. In keinem Fall darf er jedoch anfangen zu graben oder zu scharren, aus naheliegenden Gründen. „Die Minen haben ein Auslösegewicht von bereits drei Kilogramm“, weiß Mario Boer, der seinerzeit das Handwerk bei der Nationalen Volksarmee erlernt hat. „Wenn ein ausgewachsener Schäferhund von etwa 30 Kilo sich darauf stürzt und buddelt, kann eine Landmine sehr leicht explodieren“, mit fatalen Folgen für Hund und Mensch. Aus diesem Grund sind auch aggressive Hunde nicht erwünscht bei den Minensuchern. Das Risiko ist einfach zu hoch.

Gerade hat ein Schäferhundrüde eine vergrabene russische Antipersonen-Mine gefunden und zeigt sie durch hinsetzen an. Der Hundeführer ruft das Tier zurück, rauft ausgiebig mit ihm und überlässt ihm den Ball. Deutlich ist dem Hund die Freude anzumerken. Im Ernstfall würde nun ein zweiter Suchhund die selbe Strecke ablaufen. Erst dann würde das Räumkommando anrücken und die Mine entfernen.

Wenn am Ende der Ausbildungszeit Hund und Führer ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolviert haben, werden sie entweder in Mine Dog Groups oder Mine Dog Sets eingesetzt. Während die MDG aus einer Kombination von Suchern und Räumern bestehen, sind die MDS lediglich für die Suche verantwortlich. Für die Hunde ändert sich dadurch nichts.